| Startseite | AG Gründker |

AG Wegwitz |

Kontakt | Links |

AG Gründker |

|

Zervix- und Vulvakarzinome

|

|

|

Trotz aller Vorsorgemaßnahmen und der Möglichkeit, Infektionen durch humane Papillomviren (HPV)

durch Impfungen entgegenzuwirken, machen HPV verursachte

Krebserkrankungen immer noch etwa 5 % aller Karzinome aus.

Hochrisiko-HPV-Infektionen sind für 99,7% der Karzinome des Gebärmutterhalses (Zervix) und etwa 40% der Karzinome des äußeren Genitalbereiches (Vulva) verantwortlich.

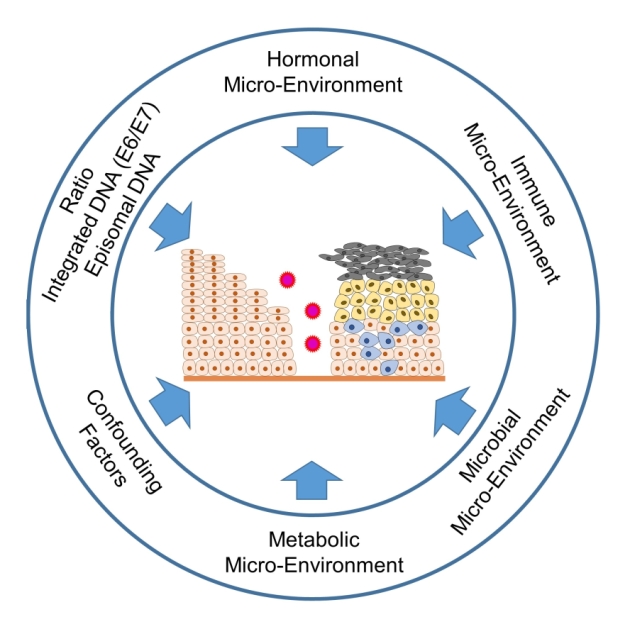

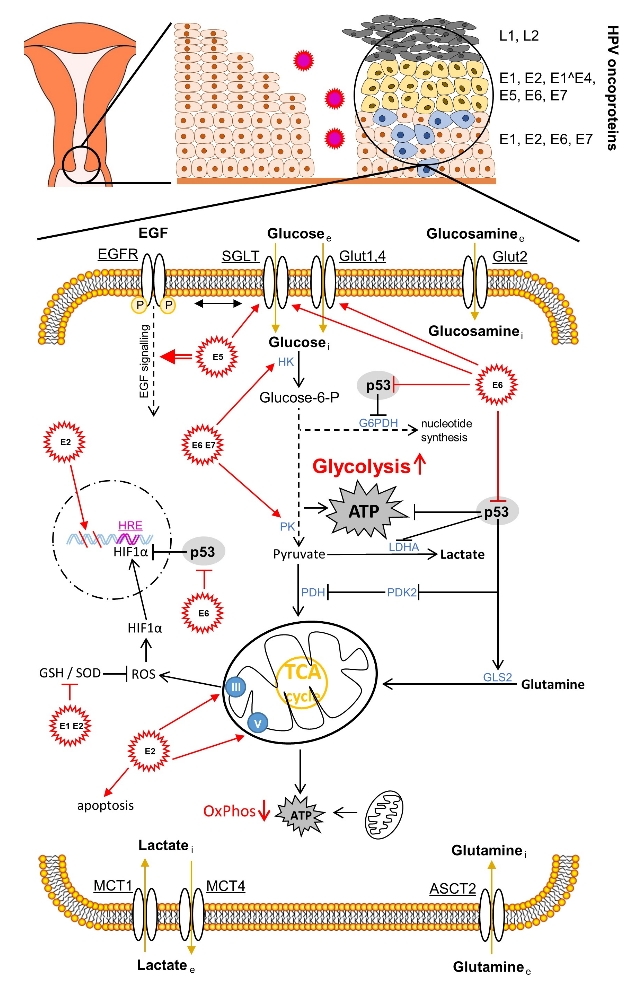

Das Besondere an einer HPV-Infektion ist, dass sie nicht nur in der Lage ist, das Immunsystem auf raffinierte Weise auszutricksen, sondern durch genetische Integration in das Wirtsgenom auch alle den Wirtszellen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu nutzen, um den Reproduktionszyklus des Virus zu vervollständigen, ohne die Alarmmechanismen der Immunerkennung und -eliminierung zu aktivieren. Die vom Virus genutzten Mechanismen sind die metabolischen, immunologischen und hormonellen Signalwege, die es manipuliert. Da das Virus auf Replikationsenzyme der Wirtszellen angewiesen ist, greift es auch in den Zellzyklus der differenzierenden Keratinozyten ein und verlagert deren terminale Differenzierung in die obersten Schichten der Transformationszone des Gebärmutterhalses. Mechanischer Abrieb der äußersten Schichten des Schleimhautepithels des Gebärmutterhalses durch sexuelle Aktivitäten führt in der Folge zur Ausbreitung des Virus. Die metabolischen, immunologischen und hormonellen Signalwege sind eng miteinander verbunden und nicht nur für die erfolgreiche Vermehrung des Virus, sondern auch für die Entstehung der Karzinome gleichermaßen wichtig. Man kann die Tumorentstehung von Zervix- und Vulvakarzinom daher nur im Kontext seiner Mikroumgebung und dem Austausch zwischen den einzelnen Beteiligten in diesem Mikrokosmos verstehen.  Läsche M, Gallwas J, Gründker C. International Journal of Molecular Sciences 2022;23:5050  Effekte der HPV Oncoproteine auf den Metabolismus der Zervixkarzinomzellen.

ASCT2, amino acid transporter2; EGF, epidermal growth factor; EGFR, EGF receptor; G6PDH, glucose-6-phosphat-dehydrogenase; GLS2, glutaminase 2; Glut, glucose transporter; GSH, glutathione; HRE, hypoxia response element; HIF1α, hypoxia-inducible factor 1α; HK, hexokinase; LDHA, lactate dehydrogenase A; MCT, monocarboxylate transporter; OxPhos, oxidative phosphorylation; PDH, pyruvate dehydrogenase; PK, pyruvate kinase; PDK2, pyruvate dehydrogenase kinase isoform 2; ROS, reactive oxygen species; SGLT, sodium glucose transporter; SOD, superoxide dismutase. Läsche M, Urban H, Gallwas J, Gründker C. Cells 2021;10(3):714 In einem neuen Forschungsprojekt wollen wir Zusammenhänge zwischen Metabolismus und hormonellen Signalwegen untersuchen, um neue Therapieansätze für Zervix- und Vulvakarzinome zu entwickeln.

Publikationen:

|

|

|

|

|